新年度が始まりました。入学、卒業、就職、退職などで環境が変わった方もいらっしゃるのではないでしょうか。出会いと別れの季節でもあります。

桜の時期に間に合って、東京へ出かける機会に恵まれました。出発を決めたのは急な思いつきでしたが、あれこれ詰め込まずのんびりした旅程にしました。

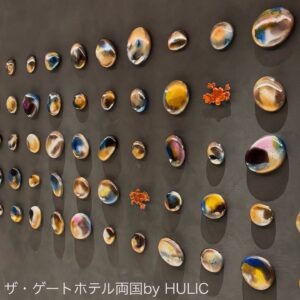

お陰でいろんなところに目が行き、いろんなことに気がつきました。大都会の大きなホテルの調度品が地元の工芸品だったり、トイレの水が雨水利用されていたり、宿泊客がゴミの分別をするようなシステムになっていたり省エネ・エコロジーを考えつつシンプルで上品に見える快適な空間作りを実現していました。さすがだな〜先をいってると思いました。

街の取り組みや設備などにきちんとした意味やポリシーがあるということが伝わればその街を訪れた人々も興味を持ってくれたり、面倒だと思うことも進んで協力しようという気になるのではないでしょうか。

ところで、私が仕事としている『首里織』は首里(首里城周辺)でその家庭の女性が家族のために織っていた沢山の種類の織物の総称です。

昭和49年に本場首里の織物として首里花倉織、首里花織、ムルドゥッチリ、手縞、首里ロートン織、ティバナ、煮ガシー以上の7品目が県指定無形文化財の認定を受けています。そして、昭和58年には首里絣、首里花織、首里道屯織(ロートン織)、首里花倉織、首里ミンサー織が国指定伝統的工芸品に認定されています。『首里織の歴史と技法』より抜粋p31

身分や階級による柄の大きさや使える技法、色使いの決まりはあったものの割と自由だったことが首里の織物でした。家族のための腕の見せどころというところでしょうか。その年の新作を誰よりも上手く良いものを織りたいとデザインを考えたり、よその家の情報を探ったりして腕を磨いてきました。

そんな背景がある『首里織』に携わる私達にもその製作意図は受け継がれ、、、自由であるが故の「壁」のような「ジレンマ」のようなプレッシャーと闘う瞬間は往々にしてあります。先輩方は「首里織の品格を」とおっしゃいますが、そのことが自分との戦いであり伝統文化を繋ぐことなのではないかと思っています。

私達の手を離れた暁には『首里織』を手に取ってくださる方々に判断を委ねることになりますが、、、。

より良きものを目指して私達は物作りをしています。

山里千佳子